Paris est bâtie sur un véritable labyrinthe. Sous les pavés et le bitume s’étendent des galeries creusées au fil des siècles dans la pierre, vestiges des anciennes carrières qui ont fourni les matériaux de construction de la capitale. Cette face cachée de la Ville Lumière a sa propre histoire, riche en événements, en anecdotes et en mystères. De la formation géologique du sol parisien à l’âge d’or de l’exploitation des carrières, de la création de l’ossuaire municipal (les célèbres Catacombes) aux explorations clandestines des cataphiles d’aujourd’hui, voici une plongée dans le Paris souterrain.

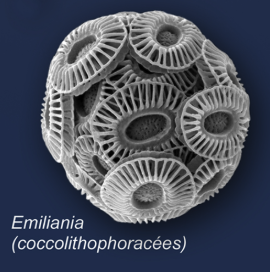

Il y a plus de 100 millions d’années, à l’ère secondaire (Crétacé), l’emplacement de Paris était recouvert par une mer tropicale. Dans ses eaux vivaient de microscopiques algues à carapace calcaire (les coccolithes, littéralement « graines de pierre »). En mourant, ces algues se déposèrent sur le fond marin et formèrent progressivement une épaisse couche de craie (calcaire crayeux).

On estime que cette couche atteint 400 m d’épaisseur sous l’emplacement de Paris. Par la suite, des dépôts d’argile (provenant d’alluvions) s’accumulèrent sur une dizaine de mètres, puis la mer revint et laissa durant l’ère tertiaire de nouvelles couches sédimentaires. Il y a environ 45 millions d’années (époque Éocène), la mer forma une couche d’environ 20m de calcaire compacté par les coquilles et squelettes des mollusques marins : c’est le calcaire lutétien, la fameuse « pierre de Paris ». Par-dessus, une couche de marnes et caillasses (mélange argileux et pierreux d’environ 20 m) s’est déposée, recouvrant le calcaire.

Plus tard, la mer s’est transformée en lagunes stagnantes où l’évaporation a laissé une immense couche de gypse (sulfate de calcium) épaisse de 50 à 60 m au nord de Paris. À la fin de cette période, les dépôts se sont succédé (marnes, sables, etc.), complétant une véritable « stratification » géologique. Au total, sous Paris, on trouve près de 500 m d’épaisseur de roches sédimentaires superposées : craie profonde, argile, calcaire lutétien, marnes, gypse… Chacune de ces couches a joué un rôle dans l’édification de la ville.

Avec le temps, l’eau et l’érosion ont sculpté le relief. La Seine et ses affluents ont entaillé ces dépôts sédimentaires, ne laissant subsister que quelques hauteurs (buttes Montmartre, Belleville, etc.) et plateaux de part et d’autre du fleuve, le reste ayant été emporté vers la mer. Ainsi, la géologie du sous-sol n’est pas uniforme : au nord de Paris, les couches de calcaire sont restées enfouies sous le gypse, alors qu’au sud-ouest (dans la vallée de la Seine) elles affleurent ou ont été dégagées par l’érosion. Le site parisien était « prêt » pour que l’homme, homo faber, vienne exploiter ces richesses géologiques.

Exploitation du calcaire grossier

Le principal matériau de construction de Paris est le calcaire lutécien, une pierre calcaire dure et résistante affleurant notamment sur la rive gauche. L’exploitation de cette pierre débute à l’époque gallo-romaine : dès le Ier siècle, les Romains exploitent des carrières à ciel ouvert le long des cours d’eau (Seine, Bièvre) afin de fournir des blocs pour bâtir la ville de Lutèce.

Ces premières carrières se situent en bordure de la cité antique, par exemple dans l’actuel Jardin des Plantes ou près des arènes de Lutèce, où l’on extrayait la roche directement des coteaux riverains. Durant tout le Haut Moyen Âge, on continue d’exploiter le calcaire grossier en surface dans les environs de Paris, profitant des affleurements naturels.

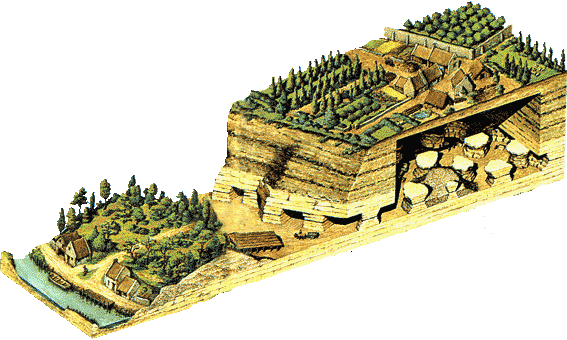

À partir de la fin du XIIe siècle, alors que Paris s’agrandit, les gisements de surface s’épuisent et l’on passe progressivement à une exploitation souterraine du calcaire. Les premières galeries sont creusées en prolongement des carrières à ciel ouvert, horizontalement dans le flanc des collines. Très vite, ces réseaux souterrains s’étendent sous les faubourgs de la rive gauche (Montagne Sainte-Geneviève, Montsouris, Montrouge…) pour répondre aux besoins grandissants en pierre de construction, par exemple pour élever les remparts de Philippe-Auguste, la cathédrale Notre-Dame ou le Louvre. La méthode d’extraction médiévale, dite des « piliers tournés », consiste à aménager dans la masse des piliers de roche non extraits, dispersés dans les galeries, afin de soutenir le ciel (plafond) de la carrière. En théorie, environ la moitié du volume devait être laissé en place en piliers, mais la convoitise poussait souvent les carriers à rogner ces soutiens pour extraire davantage de blocs, affaiblissant d’autant la stabilité des cavités. Il n’était pas rare que des effondrements locaux, appelés « fontis », surviennent lorsque le toit d’une galerie se disloquait et s’effondrait sur un pilier trop mince.

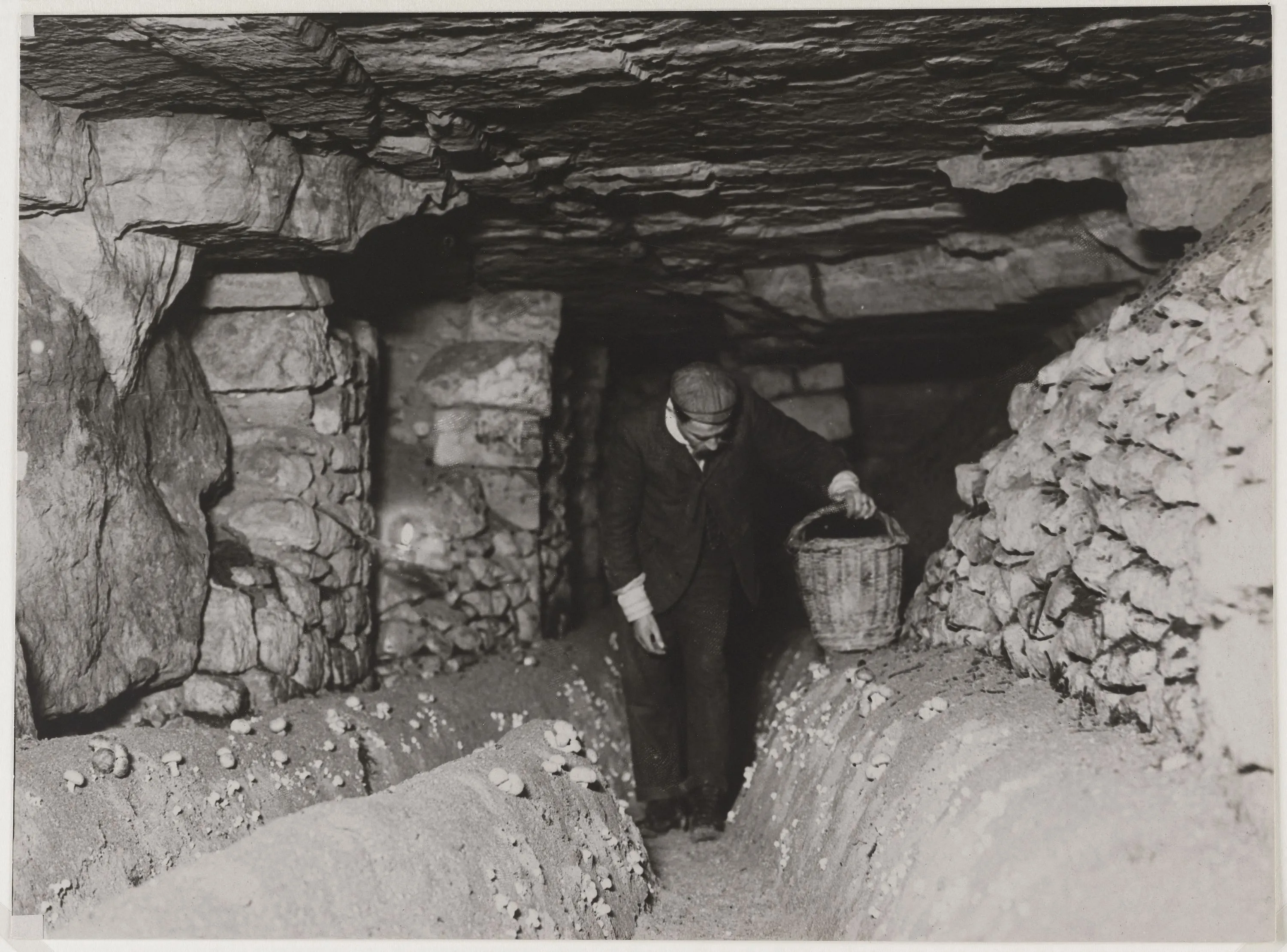

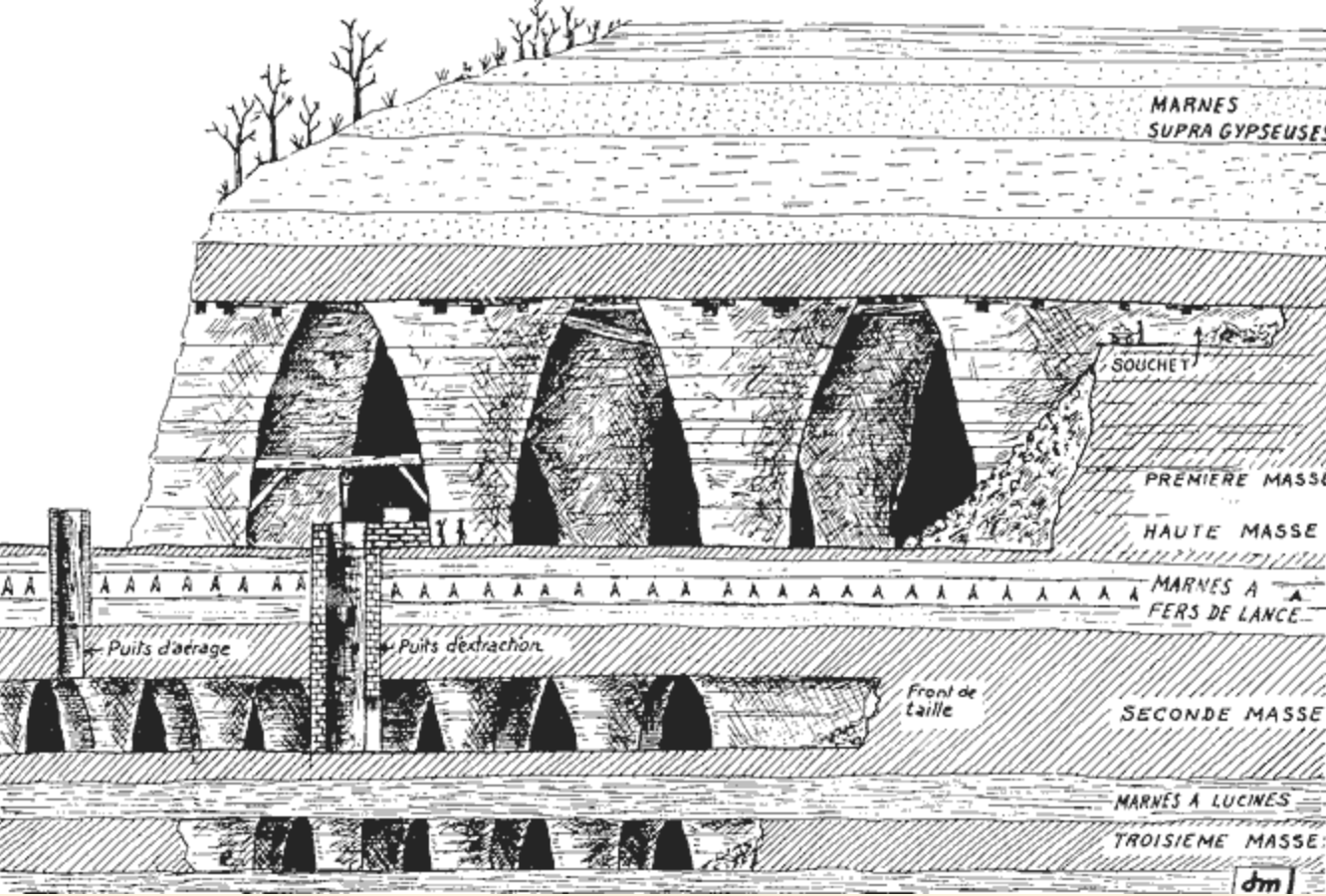

Au XVe siècle, les techniques évoluent avec le creusement de puits d’extraction verticaux permettant d’atteindre directement des bancs plus profonds de calcaire. On descend alors dans la carrière par un puits et on remonte les blocs à l’aide d’un grand treuil à roues actionné par des hommes ou des chevaux. Cette méthode offre l’avantage d’exploiter des gisements situés sous des terrains plats, sans nécessiter d’ouverture en surface sur un flanc de coteau. Par ailleurs, vers le XVIe siècle, pour limiter les éboulements fréquents et améliorer la rentabilité, les tailleurs de pierre du faubourg Saint-Jacques mettent au point l’extraction par « hagues et bourrage ». Cette technique de confortement consiste à remplacer les piliers de masse par des piliers maçonnés : après avoir extrait la pierre, on érige à intervalles réguliers de gros piliers de moellons posés manuellement (piliers à bras), puis on construit entre eux des murs de refend en pierre sèche (hagues) et on remplit l’espace intermédiaire avec les déblais compactés. Il en résulte de véritables cloisons épaisses soutenant le plafond de la carrière sur une large surface, améliorant grandement la sécurité tout en permettant de remblayer les déchets sur place. Désormais, les galeries s’organisent souvent en étoile autour du puits principal, avec des couloirs de circulation aménagés pour évacuer les matériaux.

Malgré ces progrès techniques, l’exploitation intensive affaiblit le sous-sol parisien. À partir du XVIIe siècle, on recense de plus en plus d’effondrements en ville. Les carrières souterraines s’étendent alors sans beaucoup de contrôle : le roi Henri IV ayant supprimé en 1601 la redevance sur chaque bloc extrait, les carriers ne sont plus surveillés par les percepteurs et n’hésitent pas à creuser au-delà des limites autorisées de leur concession. Ils s’aventurent parfois sous des propriétés voisines ou sous la voie publique, ce qui était théoriquement interdit. Des arrêtés royaux successifs (en 1633, 1669, 1686, etc.) tentent bien d’interdire le creusement de galeries à moins d’une certaine distance des rues, des bâtiments et des cours d’eau, mais ces mesures restent largement ignorées face à la demande de matériaux. En conséquence, le sol de Paris commence à se déformer en de multiples points. En 1774 notamment, un spectaculaire affaissement se produit rue d’Enfer (actuel boulevard Saint-Michel) : le sol s’ouvre et engloutit sur 30 à 40 m de long des maisons, une portion de rue, des charrettes et leurs chevaux. Cet événement dramatique, surnommé ironiquement la « bouche d’Enfer », marque les esprits et révèle au grand jour la menace que représentent les vides sous la ville. Si vous souhaitez en savoir plus :Histoire complète de l'effondrement de la rue Denfer.

Alerté par une série de fontis entre 1774 et 1776, le roi Louis XVI réagit en créant l’Inspection Générale des Carrières (IGC) en 1777, un service spécial chargé de cartographier, consolider et surveiller l’ensemble des anciennes carrières de Paris. Le premier Inspecteur Général, le architecte Charles-Axel Guillaumot, se voit confier la tâche titanesque de sécuriser des centaines d’hectares de sous-sol miné de galeries. Dès sa nomination en avril 1777, il organise des équipes d’ouvriers pour parcourir les galeries, établir des plans précis et entreprendre des travaux de confortation là où le ciel menace de s’effondrer. Sous son impulsion, des centaines de piliers et de murs de soutènement sont construits sous les rues et les bâtiments, des puits d’accès sont comblés ou renforcés et les vides jugés trop dangereux sont délibérément effondrés ou comblés. Les propriétaires des terrains situés au-dessus de carrières privées sont tenus responsables de leur mise en sécurité et contraints soit de renforcer les piliers, soit de provoquer l’effondrement contrôlé de la cavité à leurs frais. Grâce à ces mesures, de nombreux quartiers jadis sous-minés ont pu être stabilisés, évitant de nouveaux sinistres majeurs. Par ailleurs, toute exploitation de carrière souterraine à Paris intramuros est désormais définitivement interdite : dès 1777, il devient illégal d’ouvrir de nouvelles carrières sous la ville ou même dans un rayon d’une lieue autour sans autorisation expresse du roi. Ce coup d’arrêt marque la fin de l’extraction du calcaire à Paris même.

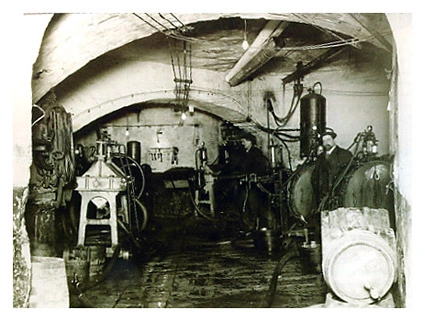

Au cours du XIXe siècle, les galeries de calcaire abandonnées ne servent plus à l’extraction, mais connaissent une seconde vie. Sous l’égide de l’IGC, elles sont aménagées en partie pour accueillir l’ossuaire municipal dès 1786 (transfert des cimetières dans les Catacombes). Plus tard, certaines portions de carrière sont réutilisées comme champignonnières (culture de champignons de Paris dans l’obscurité humide), caves à vin, et même brasseries souterraines au XIXe siècle. Ces usages insolites tirent profit de la température constante d’environ 15 °C et de l’hygrométrie élevée des sous-sols calcaires. Aujourd’hui encore, le gigantesque réseau de galeries creusé dans le calcaire grossier, principalement sous les 5e, 6e, 14e et 15e arrondissements – subsiste comme une mémoire souterraine de la pierre de Paris, patiemment consolidé par des générations d’inspecteurs des carrières.

Exploitation du gypse (pierre à plâtre)

Les terrains de la rive droite de Paris renferment quant à eux d’importants gisements de gypse (sulfate de calcium), une roche tendre utilisée pour produire le plâtre. Ce gypse, formé à l’Éocène dans des lagunes peu profondes du bassin parisien (étage Bartonien), affleure en divers points au nord et à l’est de Paris. Les deux buttes emblématiques que sont Montmartre (18e arr.) et Ménilmontant–Belleville (19e–20e arr.) contiennent plusieurs bancs de gypses superposés, autrefois appelés « pierre à plâtre ». L’exploitation du gypse débute elle aussi à l’époque romaine : on retrouve trace de plâtrières antiques en bord de Seine, où la roche affleurait et pouvait être cuite pour fabriquer un plâtre grossier. Au fil des siècles, lorsque les affleurements les plus accessibles furent épuisés, l’extraction s’est reportée sur les collines périphériques, notamment Montmartre et les Buttes-Chaumont, puis plus loin dans la région Île-de-France (qui reste aujourd’hui encore la principale productrice de gypse en France).

(en bas à gauche entre autre)

Initialement, les carrières de gypse de Montmartre et Belleville étaient exploitées à ciel ouvert. Le gisement se trouvant souvent proche de la surface (parfois même au sommet des collines), on retirait la terre végétale et on arasait la butte pour extraire le minéral sur toute son épaisseur. Quand le banc de gypse se prolongeait en sous-sol sous une couverture trop épaisse, on creusait de grandes cavages à flanc de colline, c’est-à-dire de larges galeries d’entrée de plusieurs mètres de haut qui pénétraient horizontalement dans le coteau. À la fin du XVIIe siècle, la demande en plâtre de construction explose : en 1667, un édit de Louis XIV impose que toutes les maisons à colombages de Paris soient recouvertes d’un enduit de plâtre (pour limiter les incendies et ainsi éviter le terrible incendie qui a ravagé Londres en 1666). Parallèlement, les enduits intérieurs de style « plafond blanc » sont très à la mode à cette époque. Ces facteurs entraînent une exploitation intensive du gypse parisien : les carriers percent des cavages de plus en plus vastes (certaines galeries atteignent 15 à 20 mètres de hauteur) et commencent à creuser sous terre pour préserver les zones de culture en surface. Ainsi, au XVIIIe siècle, de véritables labyrinthes à plusieurs niveaux se forment sous la butte Montmartre et les collines de Belleville et de Ménilmontant.

Cependant, le gypse présente une faiblesse majeure : c’est une roche soluble dans l’eau. L’infiltration des eaux pluviales et souterraines provoque sa dissolution progressive, fragilisant considérablement les carrières de plâtre au fil du temps. Des effondrements spectaculaires ont ponctué l’histoire de ces carrières. Le plus grave survient en juillet 1778 à Ménilmontant, où l’effondrement d’une mine de gypse fait 7 morts. De même, en 1782, l’écroulement partiel d’une galerie de gypse à Montmartre ensevelit plusieurs ouvriers. Face à ces drames, l’Inspection Générale des Carrières, à peine créée, prend des mesures radicales : dès les années 1780, les grandes carrières de gypse de la rive droite sont foudroyées, c’est-à-dire délibérément effondrées en faisant exploser ce qu’il reste de piliers, afin de provoquer l’écroulement contrôlé du toit. Les énormes fontis ainsi créés sont ensuite comblés autant que possible. Plus tard, au XXe siècle, des campagnes d’injection de béton seront réalisées (notamment dans les années 1980) pour stabiliser définitivement les vides subsistants sous Montmartre. Malgré cela, des affaissements localisés ponctuels continuent de se produire, mais, fort heureusement, aucun accident mortel lié aux anciennes plâtrières ne s’est produit à Paris depuis plusieurs décennies. Extrait journal Juin 1987 sur un effondrement à Montmartre

De nos jours, on ne trouve plus de cavité accessible des anciennes carrières de gypse à Paris : soit elles ont été comblées ou remblayées, soit elles se sont effondrées d’elles-mêmes. Les seuls témoignages indirects en surface sont le tracé sinueux de certaines rues épousant d’anciens cratères d’effondrement, ou des toponymes de quartiers (par exemple la « Butte des Carrières » à Belleville). L’exploitation du gypse s’est poursuivie au-delà des limites de Paris au XIXe siècle, notamment dans le secteur de Pantin, d’Aubervilliers ou encore à Cormeilles-en-Parisis dont la plâtrière, toujours en activité, produit l’essentiel du plâtre français ( plus d'infos ici ) . Mais dans Paris intra-muros, les quelque 65 hectares de carrières de gypse répertoriés (situés principalement sous les 10e, 18e, 19e et 20e arrondissements) sont désormais rentrés dans l’histoire et ont laissé place à la vie urbaine de surface.

Exploitation des argiles

En complément de la pierre et du plâtre, le sous-sol parisien a également fourni des argiles pour la fabrication de briques, de tuiles et de chaux. On trouvait notamment de l’argile verte plastique dans certaines formations géologiques sous-jacentes à Paris (argiles à silex, marnes vertes etc.). Dès l’époque médiévale, des glaisiers (ouvriers extracteurs d’argile) ont creusé localement de petites carrières souterraines d’argile. Celles-ci étaient souvent de faible étendue et de profondeur modérée, exploitées de façon artisanale et parfois clandestine. Par exemple, le long de l’ancienne vallée de la Bièvre (sud de Paris), on a identifié des niveaux d’argile plastique qui furent exploités via des puits et de courts tunnels horizontaux. Les galeries étaient étroites et irrégulières, car les mineurs d’argile suivaient la veine de terre utile sans forcément dresser de plan, ce qui rend leur tracé difficile à retrouver aujourd’hui.

Ces petites carrières d’argile n’ont laissé que très peu de vides notables comparées aux vastes réseaux de calcaire ou de gypse. En effet, les terrains argileux ont tendance à se tasser et à se combler naturellement avec le temps : l’argile plastique, malléable, se déforme lentement et finit par obstruer les boyaux d’extraction (un phénomène de fluage). De plus, beaucoup de ces excavations ont été remblayées ou nivelées lors des aménagements urbains successifs. De nos jours, pratiquement aucune galerie d’argile ne demeure accessible sous Paris, à la différence des carrières de pierre. Seuls les documents d’archives et quelques accidents isolés (affaissements ponctuels) ont révélé l’emplacement de certains anciens sites d’extraction d’argile. Néanmoins, l’apport de ces argiles a été crucial historiquement : elles ont servi à produire les tuiles (donnant leur nom par exemple au quartier des Tuileries) et les briques utilisées dans la construction parisienne, ainsi qu’à la confection de la chaux et du ciment (mélangées à la craie) pour la maçonnerie. Ce volet moins visible de l’exploitation souterraine parisienne complète le tableau des richesses minérales qui ont été extraites de la « motte » parisienne et ont contribué à bâtir la ville lumière.

Techniques de creusement et dangers du Paris souterrain

L’exploitation des carrières, qu’il s’agisse de calcaire ou de gypse, a laissé un héritage complexe sous la ville… et un sous-sol fragilisé. Creuser des galeries entières sous terre n’allait pas sans risques. Les carriers eux-mêmes devaient affronter éboulements, mauvaises conditions sanitaires et accidents divers. Mais les plus grands dangers se sont manifestés après coup, parfois des décennies ou siècles après la fin de l’exploitation, lorsque les carrières abandonnées ont commencé à s’effondrer sous le poids de la ville.

Ventilation et éclairage : Dans les entrailles de Paris, les ouvriers travaillaient d’abord à la lueur de simples chandelles ou de lampes à huile. Le manque d’air était un problème constant : dans les galeries d’argile notamment, l’atmosphère était suffocante. Des systèmes de ventilations rudimentaires (puits d’aération, conduits, feux pour créer un tirage) étaient parfois mis en place, mais les conditions restaient éprouvantes. Le travail durait de longues heures dans l’obscurité, avec une humidité élevée. Les carriers devaient également gérer la présence d’eau (infiltrations, mini-ruisseaux souterrains), surtout dans les couches argileuses.

Risques d’accidents : Les éboulements partiels constituaient un danger permanent. Un coup de pique maladroit, un pilier mal calculé, et c’était la catastrophe. Les récits de l’époque font état de quelques drames : ici un ouvrier écrasé par un bloc de calcaire détaché trop tôt, là un puisatier d’argile submergé par une nappe d’eau. Cependant, faute de statistiques, on ne connaît pas précisément le nombre de victimes directes de l’exploitation. Ce qui est certain, c’est que les effondrements géologiques ont constitué la principale menace à long terme.

En effet, une fois les carrières abandonnées, les vides souterrains se comportent comme des « bulles d’air » dans la terre : tôt ou tard, ils cherchent à remonter vers la surface. Tant que le toit de la galerie tient, il y a un creux stable. Mais peu à peu, le sol au-dessus peut fléchir et finir par s’écrouler brusquement dans la cavité. C’est ainsi que se produisent les fontis, ces affaissements localisés qui soudain trouent le plancher des vaches. « Quand la bulle arrive à l’air libre, elle croque subitement tout ce qui est posé sur le sol », décrit imagée le texte. Des maisons, des rues entières peuvent être englouties si la cavité en dessous cède d’un coup.

Dans le cas du gypse, le danger d’effondrement était particulièrement redouté. Le gypse a la propriété de se dissoudre lentement à l’eau et ses carrières formaient de très grandes salles. Avec le temps, si elles n’étaient pas remblayées correctement, ces salles pouvaient s’écrouler violemment. Au XVIIIᵉ siècle, Montmartre et Belleville n’étaient encore que des collines couvertes de moulins et de champs. Mais en 1778onze promeneurs dominicaux furent subitement engloutis par un gouffre de 30 m de profondeur qui s’ouvrit sous leurs pas, sur la butte Montmartre. Cet accident spectaculaire provoqua un scandale et poussa les autorités à réagir fermement. Les carrières de gypse jugées trop dangereuses furent « foudroyées » : les ingénieurs militaires placèrent des barils de poudre dans les grands piliers restants et les firent exploser, provoquant l’affaissement contrôlé de la colline. Le sol se tassa de lui-même sur les ruines des galeries : c’était un « raccourci de quelques siècles » pour précipiter le processus naturel de comblement. Cette méthode radicale de foudroyage ne résolvait pas tout, et jusqu’à nos jours il a fallu continuer à injecter du mortier dans certaines cavités résiduelles sous Montmartre, mais elle a sans doute évité d’autres drames immédiats.

Pour les carrières de calcaire situées sous des zones urbanisées, évidemment, on ne pouvait pas recourir aux explosions sans « faire sauter la ville » elle-même. À la fin du XVIIIᵉ siècle, quand on a pris conscience que tout un quartier du sud de Paris reposait sur un gruyère prêt à s’écrouler, on a cherché des solutions plus douces. Il a fallu consolider patiemment les vides, comme on répare les fondations d’un édifice. Ce travail de consolidation a mobilisé des architectes et des maçons pour soutenir la voûte des carrières, pierre après pierre. On a construit sous terre des piliers maçonnés, des arcades, des murs de renfort et même des voûtes complètes, en briques ou en pierre de taille selon les époques. Il existe ainsi tout un paysage d’ouvrages souterrains, une « étrange forêt d’édifices » chargés de suspendre le temps et de maintenir Paris en surface. Les bâtisseurs de cette infrastructure l’ont surnommée « la doublure de Paris », comme si la ville possédait en sous-sol un double en négatif, structuré par une architecture fantôme

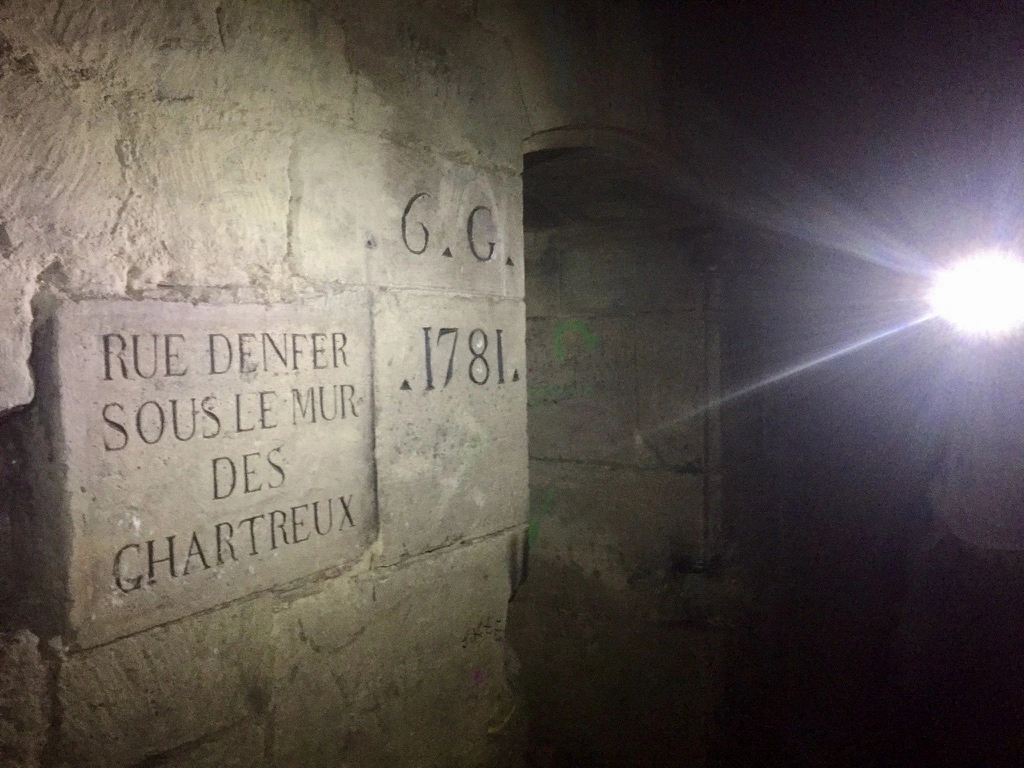

Cette doublure souterraine épouse en partie le tracé des rues : en consolidant, les ingénieurs tracent aussi des galeries de service qui suivent les voies publiques, et ils gravent aux murs les noms des rues correspondantes. C’est pourquoi, lorsqu’on se promène aujourd’hui dans certaines galeries, on peut voir des plaques avec des indications comme « Rue Saint-Jacques – côté du levant » ou « Bd d’Enfer » (ancien nom de Denfert-Rochereau). Ces inscriptions datent pour beaucoup du début du XIXᵉ siècle, figées dans le temps : elles correspondent souvent au Paris d’avant les travaux du baron Haussmann. Sous nos pieds se trouve donc une cartographie ancienne de Paris, gravée dans la pierre. Plus d'informations sur les plaques de la rue Saint-Jacques ici

En résumé, pour prévenir les effondrements, deux stratégies inverses ont été employées : dans les zones de gypse, on a préféré provoquer l’affaissement rapidement (foudroyage, remblaiement massif), tandis que dans les zones de calcaire sous la ville, on a au contraire freiné et figé le processus en bâtissant un réseau de soutènements permanents

1777 Naissance de l’Inspection Générale des Carrières

Face à l’urgence posée par les effondrements à la fin du XVIIIᵉ siècle, l’État royal réagit. En 1774, un spectaculaire fontis s’était produit au sud de Paris, près de l’actuelle place Denfert-Rochereau, engloutissant des maisons dans ce qui était alors la rue d’Enfer. En pleine période des Lumières, on ne pouvait laisser la capitale s’effondrer impunément.

En 1777, le roi Louis XVI créa l’Inspection des Carrières (IDC) (future Inspection Générale des Carrières, IGC). Cette administration spéciale, rattachée aux Ponts et Chaussées, fut chargée de recenser toutes les carrières sous Paris, de les cartographier, puis de les consolider ou combler selon les besoins. C’était un travail titanesque qui allait durer des décennies. Sous la direction de l’ingénieur Charles-Axel Guillaumot (premier inspecteur général), puis de ses successeurs, l’IGC a arpenté le sous- sol parisien dans tous les sens.

L’IGC a survécu à tous les régimes politiques depuis lors, car son rôle s’est avéré indispensable . Elle a d’abord sécurisé les vides menaçants, colmatant les cavités trop proches de la surface, érigeant les structures de soutien évoquées plus haut, et créant un réseau de galeries d’inspection accessibles. Les équipes de l’IGC ont laissé leur empreinte : chaque consolidation est datée et signée sur les parois, chaque construction numérotée, si bien qu’ils ont eux-mêmes reconfiguré la géographie souterraine. On leur doit la plupart des couloirs maçonnés que l’on peut encore arpenter aujourd’hui.

C’est également l’IGC qui a pris en charge un projet singulier à la fin du XVIIIᵉ siècle : la transformation d’une portion de carrières en ossuaire municipal.

Des carrières aux catacombes : ossuaires et refuges souterrains

À la fin des années 1700, Paris faisait face à un grave problème sanitaire : le cimetière des Innocents, au cœur de la ville, débordait littéralement de cadavres. Les fosses communes étaient pleines à ras bord et la décomposition faisait remonter des ossements à la surface. On raconte que des caves de maisons voisines voyaient surgir des restes humains accompagnés de vapeurs méphitiques pestilentielles. Devant ce danger pour la santé publique, le roi et le Parlement de Paris décidèrent en 1785 la fermeture des cimetières urbains les plus surpeuplés et le transfert de leurs ossements dans les carrières abandonnées de la plaine de Montrouge, au sud de Paris (actuel 14ᵉ arrondissement) . L’Église, après quelques réticences, donna son accord pour cette solution exceptionnelle.

Pendant trois hivers, de 1785 à 1787, de lugubres convois funéraires nocturnes traversèrent Paris. Des millions de restes exhumés (d’abord ceux des Innocents, puis d’autres petits cimetières) furent placés dans des chariots voilés de noir et conduits en grande pompe jusque dans une ancienne carrière située non loin de la Barrière d’Enfer (Denfert-Rochereau). Là, on déversait pêle-mêle les ossements dans un puits aménagé. On estime que les os d’environ six millions de personnes reposent ainsi dans les entrailles de Paris.

Au début ce fut un charnier désorganisé, mais en 1810, un arrêté préfectoral ordonna la mise en valeur de cet ossuaire géant. L’Inspection Générale des Carrières s’en chargea, avec le double savoir-faire d’un architecte et d’un carrier. Sous la houlette de Louis-Étienne Héricart de Thury, inspecteur général, on entreprit de ranger et d’orner ces « Catacombes de Paris ». Les os longs (fémurs, tibias) furent empilés en formant des murs ou des colonnes, avec des crânes dessinant des motifs en guise de décoration macabre. Derrière ces façades symétriques d’os, on entassa le reste des ossements plus petits. Des inscriptions furent apposées pour indiquer l’origine des transferts (par exemple « Cimetière des Innocents » ou la date de l’opération), et on aménagea même quelques monuments à visée éducative ou spirituelle : une fontaine (la fontaine de la Samaritaine), une crypte avec un autel, une lampe sépulcrale symbolisant l’âme immortelle. Ainsi naquit l’Ossuaire municipal de Paris, bientôt connu du public sous le nom évocateur de Catacombes (par analogie avec les catacombes de Rome).

Par la suite, cet ossuaire servit de réceptacle pour bien d’autres morts. Lors des troubles révolutionnaires, les dépouilles non réclamées de certaines victimes furent discrètement descendues dans les catacombes. Par exemple, une plaque indique la présence des victimes des émeutes de 1788-1789 et des massacres de Septembre 1792, déposées là pour leur « dernier sommeil » . Cependant, il y eut au moins une exception notable : lors de la Semaine sanglante de la Commune de 1871, environ 300 Communards (insurgés) tués furent jetés dans une ancienne carrière de gypse à Montmartre et non dans l’ossuaire officiel. Ce fut une façon d’effacer discrètement ces morts des registres officiels, le plâtre de Montmartre servant une fois de plus les méthodes expéditives de l’époque.

Dès le début du XIXᵉ siècle, les Catacombes aménagées devinrent un lieu curieux, suscitant l’intérêt et l’imagination. On les visita d’abord sur autorisation spéciale. Plus tard, elles furent ouvertes au public à intervalles réguliers, puis définitivement transformées en musée souterrain au XXᵉ siècle. Aujourd’hui, l’ossuaire des Catacombes (accessible par l’entrée officielle place Denfert-Rochereau) est l’une des attractions touristiques de Paris, permettant de parcourir une petite portion de ce royaume des morts.

Outre leur usage ossuaire, les carrières ont servi à d’autres fins au fil du temps. Au XIXᵉ siècle, nombre d’anciennes galeries de la périphérie ont été utilisées pour la culture du champignon de Paris, profitant de l’obscurité et de la fraîcheur constantes du sous-sol. Des brasseurs de bière y installèrent aussi leurs caves de fermentation, pour bénéficier d’une température stable. Lors de l’Exposition universelle de 1900, un circuit souterrain touristique fut aménagé pour montrer aux visiteurs des aspects pittoresques du Paris souterrain. Un savant du nom d’Armand Viré utilisa même une carrière sous le Jardin des Plantes comme laboratoire de biospéléologie (étude des organismes des grottes), vers 1896. Et jusque dans les années 1960, le central de l’horloge parlante (service téléphonique donnant l’heure exacte) était installé dans une ancienne carrière sous l’Observatoire de Paris, preuve que ces vides trouvaient parfois une utilité inattendue.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le sous-sol de Paris a rejoué un rôle stratégique. À la veille de la guerre, les autorités avaient redécouvert ces abris potentiels : on envisagea d’y évacuer la population en cas de bombardement. L’occupant allemand investit les lieux à son profit : l’armée allemande réalisa de nombreux aménagements, transformant certaines galeries en postes de commandement, dépôts, ou centres de communication comme celui du Lycée Montaigne. Des abris anti-aériens furent construits par la Défense Passive française dans des carrières, par exemple sous la colline de Passy ou près de la place d’Italie. Ces abris, pouvant accueillir des centaines de personnes, furent finalement peu utilisés (les bombardements sur Paris ayant été limités). Surtout, en 1944, durant la Libération de Paris, un réseau de résistants mené par le colonel Rol-Tanguy installa son poste de commandement clandestin dans une carrière du XIVᵉ arrondissement, sous la place Denfert-Rochereau. C’est de ce PC souterrain que fut coordonnée l’insurrection de Paris contre l’occupant en août 1944. Ce site historique, connu comme le PC de Rol-Tanguy, existe toujours il fait maintenant partie intégrante du musée de la Résistance situé en face de l'entrée officielle des Catacombes de Paris, place Denfert Rochereau. Il a été séparé du reste du réseau du GRS et à été réaménagé comme lors de son utilisation par la résistance.

Au début de la Guerre froide, l’idée des abris souterrains refit surface : on construisit quelques bunkers anti-atomiques dans le sous-sol parisien (notamment sous des ministères ou des bâtiments stratégiques). La plupart sont tenus secrets. La légende veut qu’ils seraient prévus pour accueillir les élites « en attendant l’Apocalypse » ; en réalité, ils servent surtout à abriter des équipements sensibles et ne sont pas accessibles au commun des mortels.

La géographie souterraine de Paris aujourd’hui

Malgré ces multiples utilisations et les nombreux travaux de comblement, Paris possède toujours un important réseau de galeries sous ses rues. Attention toutefois à ne pas imaginer un vide continu sous toute la ville : la plupart des anciennes carrières ont été comblées ou consolidées avec le temps . Il reste néanmoins des réseaux de galeries non remblayées qui constituent le « Paris creux » actuel

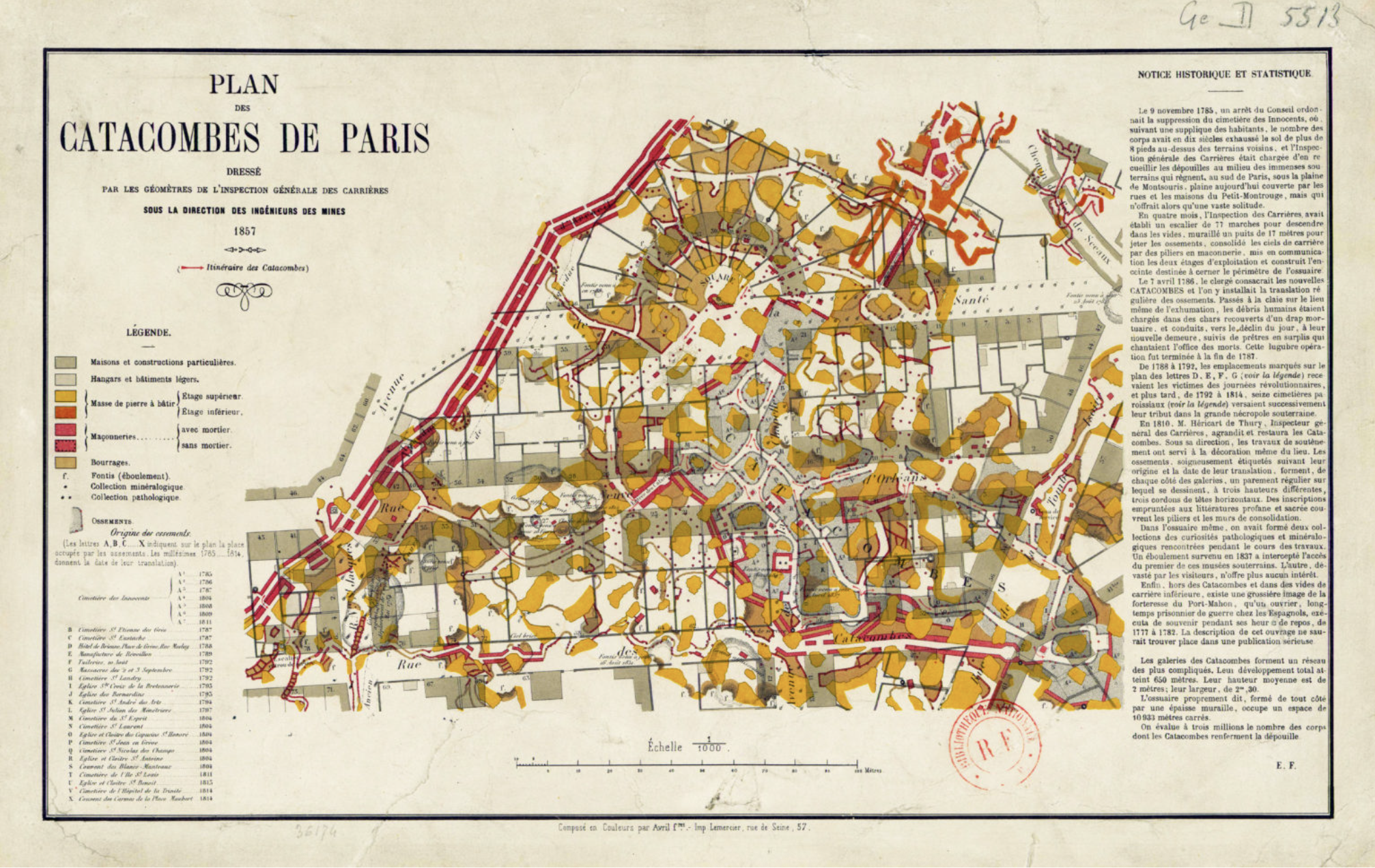

En chiffres, on estime que les carrières de calcaire représentaient à l’origine environ 770 hectares sous Paris, soit près d’un dixième de la surface de la ville. De ce vaste gisement, ne subsistent aujourd’hui qu’environ 300 km de galeries accessibles ou vides, formant un labyrinthe morcelé. Ces 300 km se répartissent principalement sous la moitié sud de Paris (rive gauche) et en petite couronne sud, avec quelques éléments au nord.

Rive droite

Le sous-sol nord de Paris est en partie constitué de gypse et de calcaire enfouis. On y trouve quelques petits réseaux de carrières de calcaire, par exemple sous la colline de Chaillot- Passy (16ᵉ arr.), qui forme un réseau réduit (galeries, salles, quelques consolidations). Un autre petit réseau existe sous le 12ᵉ arr. (secteur de Reuilly-Daumesnil), vestige d’anciennes carrières aujourd’hui isolées. Quant aux carrières de gypse de Montmartre et Belleville, elles ont pour la plupart été effondrées ou comblées. Il ne subsiste que des poches résiduelles dans ces zones, principalement des vides au sommet des anciennes salles comblées qui provoquent parfois des instabilités (le sous-sol de Montmartre a longtemps été surveillé de près pour cette raison). L’IGC continue d’ailleurs d’injecter du ciment dans les dernières cavités sous la butte Montmartre pour prévenir tout affaissement

Rive gauche ( Grand réseau du sud ou GRS )

C’est là que s’étend le réseau de carrières le plus vaste et le plus connu. Du 5ᵉ au 14ᵉ arrondissement, en gros sous les quartiers Montparnasse, Port-Royal, Denfert-Rochereau, Montsouris, jusqu’à Gentilly, Montrouge ou Arcueil en banlieue sud, on trouve un entrelacs de galeries formant le réseau souterrain sud. La vallée de la Bièvre (cours d’eau aujourd’hui enterré) sépare ce réseau sud en deux parties : à l’est (vers la place d’Italie, 13ᵉ arr.), un ensemble de galeries plus modestes et moins visitées ; à l’ouest (14ᵉ, 5ᵉ arr.), le véritable coeur du réseau qui attire les explorateurs clandestins. Dans la portion est, on note tout de même la présence d’un grand vide sous la place d’Italie (entièrement creusée en son sous-sol), où les galeries de l’IGC longent de près les tunnels du métro – on peut même entendre le grondement des rames de la ligne 7 passer juste au-dessus de la voûte de la carrière. Dans la partie ouest, sous le 14ᵉ arr., se trouve le réseau le plus dense, avec de nombreuses galeries historiques et consolidations. C’est là qu’est situé l’Ossuaire des Catacombes (que l’on peut considérer comme un « îlot » aménagé au sein du réseau sud).

Aujourd’hui, l’Inspection Générale des Carrières (IGC et non plus IDC) (toujours active au sein de la Mairie de Paris) s’occupe de surveiller ces zones, de cartographier les galeries connues et d’intervenir si nécessaire. La grande majorité des accès officiels aux anciennes carrières ont été murés ou scellés pour empêcher les infiltrations d’eau et… les visites non autorisées. Un arrêté préfectoral de 1955 (toujours en vigueur) interdit l’entrée dans les carrières souterraines de Paris sans autorisation administrative. En surface, on repère parfois les plaques « I.G.C » sur les trottoirs, indiquant des points de contrôle ou des puits de service appartenant à l’Inspection. Mais pour le grand public, en dehors du circuit touristique des Catacombes (qui représente environ 1,7 km de galerie aménagée), le reste du Paris souterrain demeure un monde caché.

Les cataphiles: explorateur urbain du Paris souterrain

Depuis plusieurs décennies, une communauté atypique s’est formée autour de la passion du monde souterrain de Paris : on les appelle les cataphiles (littéralement « qui aiment les catacombes »). Ce sont des explorateurs urbains qui, bravant l’interdit, s’introduisent dans les anciennes carrières pour y arpenter le labyrinthe, en quête d’aventure, d’histoire et de sensations fortes.

D’où viennent-ils ? Le phénomène a vraiment pris de l’ampleur à partir des années 1970-80, à la faveur de plans du sous-sol qui circulaient sous le manteau et de points d’entrée dérobés (bouches d’égout, caves d’immeubles, regards de service) découverts puis partagés. Initialement, les rangs des cataphiles incluaient beaucoup d’étudiants (ingénieurs, artistes), de passionnés d’histoire ou de simples curieux avides de lieux insolites. Rapidement, une véritable culture underground s’est développée. Les cataphiles ont leurs codes, leurs surnoms, leurs traditions.

Par exemple, pendant longtemps, les élèves de l’École des Mines de Paris (dont les bâtiments jouxtent le réseau sud) organisaient chaque année un bizutage souterrain pour les nouveaux. À l’occasion de la Sainte-Barbe (patronne des mineurs, début décembre), ils descendaient de nuit avec les « bizuths » et allaient inscrire sur les murs de calcaire le graffito de leur promotion (année d’entrée). Ainsi, dans une galerie surnommée galerie des Promos, on peut voir une collection de blasons et inscriptions colorées commémorant chaque promotion de Mines depuis 1945. Ces fresques arborent le nom de la promotion, celui du parrain/marraine, et l’emblème de l’école, constituant une sorte d’album mural pérenne. Cette tradition étudiante, semi-clandestine mais tolérée, a contribué à la mythologie des lieux. On peut admirer les fresques des étudiants des promotions des année 80 jusqu'a aujourd'hui qui rivalisent de créativité dans leurs fresques.

Les cataphiles d’aujourd’hui investissent le sous-sol pour diverses raisons. Certains y cherchent un espace de liberté, loin des contraintes de la surface : dans ce dédale obscur, ils organisent des soirées, des explorations collectives, créent de l’art. D’autres sont de véritables passionnés d’histoire et de géologie, arpentant les galeries avec des cartes, identifiant les anciennes inscriptions, étudiant les techniques de creusement ou recherchant des vestiges (outils de carriers, fossiles, ... ) . Il y a ainsi plusieurs « tribus » parmi les cataphiles : les uns décorent et balisent leur passage de graffitis plus ou moins artistiques, les autres documentent et préservent le patrimoine en sous-sol.

Le graffiti est d’ailleurs un phénomène indissociable du monde cataphile. L’immensité des parois vierges et l’anonymat du lieu ont encouragé depuis toujours les visiteurs clandestins à laisser leur marque. On trouve de tout sur les murs des carrières : de simples noms et dates, des jeux de mots (« Arrête, c’est ici l’empire de la mort » lit-on à l’entrée de l’ossuaire), des poèmes, des dessins, des fresques élaborées à la peinture, sans oublier des tags plus contemporains. Certains cataphiles se piquent de recenser systématiquement les graffitis anciens (par exemple les signatures et dates laissées par les visiteurs du XIXᵉ siècle, ou les inscriptions de carriers encore plus vieilles). Ils les considèrent comme un patrimoine à part entière et fustigent les graffitis récents qu’ils jugent dégradants. D’autres au contraire revendiquent la pratique du graffiti comme faisant partie de l’expérience : pour eux, inscrire son nom ou un symbole au fond d’une galerie est une façon d’apprivoiser le labyrinthe, de dire « je suis venu, j’ai vaincu la nuit souterraine ». Entre ces deux visions, des querelles surgissent parfois dans la communauté cataphile, certains allant jusqu’à fabriquer de faux graffitis historiques pour piéger leurs rivaux collectionneurs! Quoi qu’il en soit, le graffiti reste le témoin évident du passage humain dans ces lieux : c’est une trace personnelle laissée dans la pierre, un mélange de légèreté (quelques coups de peinture) et de pérennité (inscrite pour des décennies)

Parmi les lieux légendaires du Paris souterrain figure la tombe de Philibert Aspairt. Ce modeste monument en pierre, enfoui dans les ténèbres d’une galerie du 5ᵉ arrondissement, attire régulièrement les explorateurs qui viennent s’y recueillir symboliquement. Philibert Aspairt était un portier du couvent Val-de-Grâce, qui disparut en 1793 en s’aventurant dans les souterrains. Son squelette fut retrouvé onze ans plus tard, en 1804, par les ouvriers de l’IGC. À ses côtés, on retrouva son trousseau de clés, ce qui permit de l’identifier. Sur place, l’IGC érigea une stèle à sa mémoire, avec une inscription funéraire en latin rappelant qu’il s’était « perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, retrouvé 11 ans après et inhumé au même endroit le 30 avril 1804 ». La légende raconte que Philibert, connaissant les lieux, serait descendu chercher une fameuse liqueur de Chartreux que les moines cachaient en cave, et qu’il se serait perdu dans le noir. Certains disent qu’il erra à la lueur vacillante de sa bougie jusqu’à la dernière flamme… Quoi qu’il en soit, il mourut de faim ou de soif dans le labyrinthe. Il n’était, paraît-il, qu’à quelques mètres d’un escalier de sortie – cruel destin. Aujourd’hui, les cataphiles en ont fait une sorte de saint patron officieux : la tombe de Philibert Aspairt est régulièrement fleurie ou entourée de bougies lors des expéditions, et son histoire est racontée aux nouveaux pour leur rappeler les dangers bien réels du monde souterrain. Entre mythe ou réalité chacun se fera son avis.

La vie clandestine dans les carrières donne lieu à des scènes surréelles. À l’abri des regards, des centaines de pieds sous terre, les cataphiles se créent un espace de liberté unique. Il arrive fréquemment que des fêtes souterraines soient organisées dans de grandes salles de carrière. On a vu des galeries transformées en discothèque improvisée, avec musique, guirlandes et champagne au frais dans des puits d’eau ! Certaines salles portent d’ailleurs des surnoms évocateurs : la « salle Z », la « salle Cochon », la « Plage » (une galerie sableuse avec une grande vague d'Hokusai).. Dans les années 1980, la carrière dite de Porte de Plaisance (sous le 14ᵉ arr.) était ainsi devenue une véritable salle de bal clandestine, où se tenaient de grandes fêtes nocturnes. La brigade des catacombes ( les cataflics) cependant veillait au grain : régulièrement, les gardiens de la paix faisaient des descentes inopinées pour « cueillir » les fêtards illégaux. Être surpris en plein banquet sous terre et se retrouver aligné face aux lampes des policiers, c’était le risque couru… mais cela faisait aussi partie de l’excitation du jeu pour beaucoup.

En parcourant les galeries, on tombe sur toutes sortes de trésors insolites laissés par les anciens occupants, officiels ou non. Ici, des bas-reliefs sculptés par un ouvrier des années 1780 ornent une paroi (célèbre sculpture du fort de Port-Mahon, taillée par le carrier Décure). Là, un long couloir voûté abrite d’étranges cellules murées appelées « cages à fous » qui datent de l’Occupation allemande, sans doute des caches pour du matériel, mais leur aspect de geôle a alimenté bien des légendes . Ailleurs, on découvre des graffitis historiques : par exemple la signature d’un certain « Beauséjour 1818 » tracée au noir de fumée sur une voûte, ou une plaque indicatrice en émail datant des premières inspections. Chaque recoin raconte une histoire. Les cataphiles, tels des archéologues contemporains, collectionnent ces anecdotes et partagent leurs découvertes ( ou pas ).

Bien sûr, cette exploration n’est pas sans danger ni sans dérive. Régulièrement, les pompiers doivent intervenir pour secourir un imprudent blessé après une chute ou en panne de batterie dans le noir complet. Des rumeurs (souvent exagérées) courent sur des jeunes égarés pendant des jours, sur des messes noires ou des réunions sectaires dans les profondeurs – le mystère attire son lot de fantasmes. Mais dans l’ensemble, la communauté cataphile s’auto-régule : les « anciens » transmettent aux nouveaux les règles de base (ne jamais partir seul, emporter plusieurs lampes et de l’eau, respecter les lieux, reboucher les trappes derrière soi pour ne pas alerter les voisins, etc.). Il existe même une sorte de solidarité : on se salue au fond d’une galerie, on partage une information sur un passage inondé, on se réunit dans certaines salles connues (la salle Saint-Anne, Traknar ou kraken par exemple,). Cette dernière, sous le quartier de la Tombe-Issoire, est réputée pour ses décors de masques..

Après plus de deux siècles d’exploration (l’ossuaire se visite officiellement depuis 1809, et des visites clandestines ont probablement existé dès lors), le Paris souterrain continue de fasciner. Aujourd’hui, hormis quelques techniciens de l’IGC ou des égouts, seuls les cataphiles descendent encore régulièrement dans ces « fondations » cachées. Eux seuls maintiennent vivante la mémoire de ce monde invisible. Ils racontent volontiers aux novices la longue histoire de « l’édification d’un vide » qu’ils ont apprise de leurs prédécesseurs, en montrant du doigt un pilier à bras ou un front de taille bien découpé par les carriers. À leur manière, ces explorateurs des temps modernes sont les gardiens de la face souterraine de Paris. Tantôt rêveurs, tantôt rigoureux historiens, ils contribuent à préserver l’esprit des lieux tout en y ajoutant de nouvelles couches de récits et de légendes.

En surface, des millions de personnes arpentent chaque jour les rues de la capitale sans soupçonner qu’une autre ville, silencieuse et obscure, dort juste sous leurs pieds. La prochaine fois que vous passerez place Denfert-Rochereau ou boulevard Saint-Michel, pensez-y : le sol que vous foulez a une épaisseur trompeuse, et il cache peut-être l’entrée d’un royaume de ténèbres peuplé de crânes, d’inscriptions mystérieuses et d’histoires extraordinaires. Paris, ville lumière, est aussi la ville de l’ombre, une mémoire en creux entretenue par les pierres et les passions humaines.

Sources : Carrières – Mémoire en creux : les explorateurs des souterrains de Paris, étude ethnologique dirigée par B. Glowczewski, V. Carrère, J.-F. Matteudi, M. Viré, Ministère de la Culture, 1983 (extraits), ainsi que diverses archives et contributions de cataphiles. Toutes les citations proviennent du document de 1983.